被災地の報告~イジメと中学生の缶支援

2019年 6月13日(木)

地震・豪雨・台風、その他の災害の復興を心からお見舞い申し上げ、お祈りします。

関心を持ち続け、支援をと願います。

「誠実さを自分の内に持つ。」

日々変化する、復興の事を少し報告。

happy-ok3の、日記の記事は被災地の報告の下に。

【西日本豪雨】

●西日本豪雨で甚大な被害が出た岡山県倉敷市真備町で、

被災した水田の田植えが始まった。

服部地区では田植え機が進む背後で、決壊した真谷川の堤防の復興工事が

急ピッチで行われていた。

(写真:産経新聞様)

真備町は、町内を流れる河川の堤防が決壊し、町全体の約3割が浸水。

水田には土砂などが堆積し、地元JAや農家が大型機械を使って土を入れ替え、

水路を整備した。真備町全体の水田のうち、約85%が使えるようになった。

●西日本豪雨でため池が相次いで決壊したのを受け、農林水産省は11日、決壊で

人的被害が生じる恐れのある「防災重点ため池」を新たな基準で再選定した結果、

愛媛では5月末時点で1755カ所が対象になったと発表した。

新たに防災重点ため池に選定された古泉池

11日午後、伊予市上吾川

(写真:愛媛新聞様)

従来の355カ所から約5倍に増え、農業用ため池の総数3154カ所の過半数を占めた。

●法律相談に関して下記は、しばらく掲載。

愛媛弁護士会は被災地での法律相談や7月末まで無料電話相談を行う。

電話相談は月・水・金(祝日を除く)の正午~午後2時。

フリーダイヤル(0120)585855。

岡山法律相談は6月29日までの正午~午後4時、

専用電話(0120―888―769)で、無料で受け付け。

岡山(山陽新聞様)

災害でローンの返済が難しくなった人のため、

破産せずに債務を減免できる制度の「ガイドライン」もある。

問い合わせは岡山弁護士会(086・223・4401)

●豪雨の多くの地域でボランティアが必要とされている。

平成30年7月豪雨に関する災害ボランティア・支援情報 ←こちらから

【北海道地震】

●大雨災害に警戒が必要な季節を前に道が自衛隊や警察など関係機関のほか

物流事業者も参加して、初動対応訓練を行った。

訓練は大雨災害で土砂崩れが発生、河川の氾濫によって逃げ遅れた住民がいて

さらに大規模な停電が発生したとの想定で行われた。

(写真:北海道テレビニュース様)

自衛隊や北電、通信会社などおよそ200人が参加し、救助やライフラインの復旧など、

災害時の初動対応を確認したほか、胆振東部地震の経験から今回は初めて

物流事業者も参加して物資の輸送についても連携が図られた。

午後の訓練では、漂流している不審船への対応や豚コレラの通報を想定した訓練も。

電話でも確認を 0145-27-2481(総務課:財政グループ)

●酪農家への義援金

口座名義:中酪胆振地震他災害酪農義援金

金融機関:農林中央金庫本店

口座番号:普通 7509890

【東日本大震災】

●避難指示が解除された大川原地区に完成した新しい庁舎は、先月から業務が始まり、

定例会が開かれるのは初めて。

(写真:福島中央テレビ様)

大熊町 渡辺利綱町長は

「初めての定例会ということで緊張しました、でも新たなスタート、

出発点なんだという実感があります」

避難指示が解除された地区の住民登録者は382人と、全町民の3・6%に留まっていて、

町民の帰還に向けた施策などが今後、新しい議場で議論される。

●東日本大震災から8年3カ月となった11日、浜通りのいわき中央、いわき東、

いわき南、南相馬、双葉、相馬の各署は管内の沿岸部で津波による行方不明者の

一斉捜索を行った。

砂浜をかき分け、行方不明者の手掛かりを捜す

いわき東署員ら=いわき市小名浜下神白

(写真:福島民友様)

このうち管内で4人が行方不明となっているいわき東署は、いわき市小名浜下神白の

海岸などで実施した。今回は署員14人が参加した。

海岸では増子一公署長らが警杖で砂浜の砂をかき分け、行方不明者の発見に

つながる手掛かりを捜した。海上からは警備艇「おなはま」も捜索を行った。

●東京電力福島第一原発事故に伴い避難区域が設定された12市町村の将来像の

実現を加速するため、復興庁が(1)学校教育の魅力づくり(2)人材の確保・活用

(3)交流・周遊の魅力向上など、五つの分野で重点事業に乗り出すという。

しかし基幹産業である農業の再生を考える場合、担い手の高齢化や後継者不足が

真っ先に課題に挙がる。ただ、担い手不足は全国的な傾向で、場当たり的な対症療法

だけで再生を図るのは難しい。

医療・福祉分野なども同様だ。人を呼び込むには被災地で働きたい、協力したいと

思えるような魅力ある地域づくりを目標に掲げ、対応する施策を打ち出す必要がある。

原発事故から8年余りが経過した。国の復興政策のうち社会資本整備は着実に

進んできたが、被災地には相変わらず課題が山積し、復旧・復興は道半ばだ。

(福島民報様)

●東京電力福島第一原発事故で一部区間が不通となっているJR常磐線の全面再開

に向け、福島県鉄道活性化対策協議会(会長・内堀雅雄知事)と沿線市町村で

つくる常磐線活性化対策協議会(会長・門馬和夫南相馬市長)は11日、国土交通省

に対し、全線開通時の浜通りと東京都内を直通で結ぶ特急列車の運行再開を要請した。

(写真:福島民報様)

石井国交相に要望書を手渡す門馬会長(右から6人目)

●福島民報社主催の「第十八回ふくしま県の物産展」は12日、郡山市のうすい百貨店・

10階催事場で開幕した。18日まで福島県内の56社・団体がスイーツや加工食品、

郷土料理、工芸品などを販売する。

(写真:福島民報社様)

福島県、県観光物産交流協会などの後援、うすい百貨店の協力。

●福島県内で巨大施設の建設が進められている。

施設対象地域の地権者は2300人ほど。国は地権者から土地を買収するか借り受け、

すでに実質9割の用地取得を終えている。

中間貯蔵施設を管轄する環境省は、30年後までに除染ゴミを福島県の外で

処分するとしている。だが、具体的な土地の選定はまったく進んでいない。

ドローンで撮影した福島第一原発周辺の写真。

白い実線の海側が原発。点線内が現在、汚染ゴミを

搬入している中間貯蔵施設。周囲の森の大半も国が

買収しており今後、貯蔵施設になる可能性もある

(写真:FRIDAY様)

『30年中間貯蔵施設地権者会』会長の門馬好春氏が語気を強める。

「汚染土は県内の二本松市、飯舘村、南相馬市で使われようとしています。

計画を進めれば実質的な最終処分場となる恐れがあり、県外で処分するという説明が

根底から覆る。多くの地権者が先祖代々の土地を手放し、どんな思いで

協力しているのか。国にはよく考えてほしい」

地元住民からよく相談を受ける、弁護士の越前谷元紀(えちぜんやもとき)氏が語る。

「住民の不安は当然です。環境省の説明には、具体性がまったくない。県外処分が

実現しなかった際、地権者へどのような補償をするのかも明確でないのです」

●渡辺博道復興相は11日の衆院東日本大震災復興特別委員会で、東京電力福島

第1原発事故に伴う福島県内での放射線監視について、2021年度以降も継続が

必要との認識を示した。

「(20年度末までの)復興・創生期間後も対応が必要だ」と述べ、監視装置

(モニタリングポスト)を維持するための財源確保に取り組む姿勢を示した。

(共同通信様)

【熊本地震】

●熊本県の蒲島郁夫知事は12日の県議会答弁で、2016年4月の熊本地震で自宅が

被災し仮設住宅などに仮住まいする約1700世帯が、県が目標としていた19年度末

までの恒久的な住居の確保が実現できない見通しだと明らかにした。

熊本県議会で答弁する蒲島郁夫知事=12日午前

(写真:共同通信様)

約800世帯が自宅再建の工事を、約650世帯が災害公営住宅への入居を、

約250世帯が益城町土地区画整理事業などの公共事業の完了を待っており、

恒久的な住居確保の完了は20年度以降になるという。

再建方法の見通しが立っていないのは148世帯に上り、重点的な支援が必要だと。

●熊本地震で被災した人たちの医療費免除の復活を求めている市民団体(児成豊代表)

は11日、仮設入居世帯の3割近くが、経済的理由で受診を控えるなど、

医療費の支払いに困っているという調査結果を発表した。

仮設住宅の入居世帯を対象にした調査の結果を

報告する市民団体のメンバーたち=11日、県庁

(写真:熊本日日新聞様)

医療費の免除措置は2017年10月に終了。同団体メンバーの高林熊本学園大教授は

「特に高齢の被災者らが健康と経済の両面で困窮し、負の循環に陥っている」と。

【九州北部豪雨】

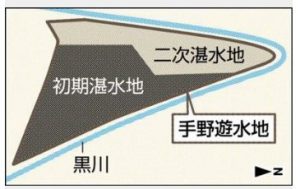

●熊本県は11日、2012年7月の九州北部豪雨で氾濫した阿蘇市の黒川の治水対策と

して整備した手野遊水地(約50ヘクタール)を報道陣に公開した。

暫定供用を始める手野遊水地。手前が初期湛水地で、

奥が二次湛水地となる農地

(写真:熊本日日新聞様)

12日に暫定運用を開始。これで国の河川激甚災害対策特別緊急事業(激特)による

治水機能整備が完了。梅雨入りを前に、12年豪雨と同規模の「50年に一度」の

洪水に対応できるとしている。

県阿蘇地域振興局は「運用で洪水への安全度は高まるが、全国的に不測の洪水が

発生しており、完全な防災は不可能。情報収集や早めの避難を徹底してほしい」と。

【地震】

yoshihide-sugiura様が、地震の事は、詳しく書かれている。

「yoshihide-sugiura様からは、現在、関東は不安定であり、特に家具の

転倒防止を行う、転倒する側にベッドを置かない、等お願いしています」と。

●6月12日20時54分頃 震度1 青森県津軽北部

●6月12日19時35分頃 震度2 宮城県沖

●6月12日15時04分頃 震度1 熊本県熊本地方

※下記の災害ボランティア情報で、ボランティアの確認を。

今、日本での災害で苦しんでいる方々がいる。

関心を持ち続けていただけたら、幸いだ。

(私は阪神・淡路大震災で被災したので、他人事とは思えない)

↓被災体験の悲しみは消えることはない。

被災地の報告~悲しみを乗り越える感謝 ←こちらから

6月12日は 被災地の報告~和みの場・となりカフェ で高校のカフェを。

顔を合わせ、語り合う場所は、自分を見つめ直せる。

2015年秋から2017年春までの期間、大阪府吹田市の小学校に通う

女児が、小学1年生の秋から3年生になる前の春まで、イジメを受けていた。

女児は現在、小学5年生。

同級生の男児5人からボールを何度もぶつけられたり、階段の踊り場で押されたり。

一部の男児は女児の家に押し入って、2階まで追いかけたり、トイレに閉じ込めたり。

女児は2016年3月に左足を骨折、そして、2017年3月には目が見えにくくなり、

PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断された。

女児の保護者が2017年3月、学校側に被害を訴えても、

担任は「いじめは知らなかった」という。

そして吹田市の教育委員会は、学校が調べる事が解決につながるからと、

第三者による調査を検討もしないで、約4カ月にわたって問題を放置。

調査委員長の弁護士は

「学校が組織的に対応していれば、いじめはエスカレートしなかった」と指摘。

弁護士は、市の教育委員会についても

「女児の心身の苦痛に寄り添う姿勢がなく、苦しみを真に理解できていたか甚だ疑問」

市の教育委員会の教育長は記者会見で、対応について「間違っていた」と

責任を認め、近く関係者を処分するという。

調査委員会によると、女児の骨折も目も「いじめによるもの」と6月12日に認定。

吹田市教育委員会は、6月12日、責任を認め、謝罪した。

保護者は「学校が放置し、傍観者となったことでいじめがエスカレートしていった。

いじめは絶対に起こってほしくないと強く願います」とのコメントを発表した。

大変なことにまで、発展して警察も動いている。

これは、大人の世界でも、起こっていることが、子どもの世界に反映しているだけ。

特に、大人の現実の世界でも、顔の見えないSNSでも、起きている‥‥。

悲しいかな病気を発症したり、死にかけた人や、体調を崩した大人も実際にいる。

しかし、善いことをしよう!と、努力している若い人たちもいる!

京都府福知山市新庄にある、成和中学校の生徒会は、6月11日から、

今年度1回目のアルミ缶回収を始めた。

アルミ缶回収は、環境問題の解決に貢献しようと、2008年度にスタートした。

東日本大震災が発生した2011年からは、ジャパン復興プロジェクト(JFP)と名付け、

地震や豪雨災害が発生した東北地方、福知山、熊本県などに寄付を続けてきた。

今年度の生徒会では、世界に目を向けることにして「貧困などで困っている人を、

少しでも幸せにしたい」と、名前も「世界お助け隊」に変更した。

3年の生徒会長は

「生きることもままならない子は、世界中にたくさんいます。

この回収活動が、少しでも支援になればうれしい。

これまでより多く回収できるよう、がんばりたいです」と。

缶は、クラスごとに1500~3000個と、目標数を決め、14日まで取り組んだあと、

リサイクル業者で換金し、世界中の子どもの命、健康を守るために活動する

国連機関のユニセフに寄付する。

学校に通えない子どもなど、世界の貧困対策を支援するという。

「誠実さは善につながる

誠実さが受け継がれる事は

善素晴らしい価値を持つ

(by happy-ok3)」

吹田市の女児は、小学生でイジメによるPTSDになるとは、どんなに辛いだろう。

そこまで、小さな胸を痛め、耐えていたのだなあと思うと、悲しすぎる。

イジメは、子どもでも大人でも、「1人に対し複数でイジメる」

また、イジメではなくとも、最近は、自己中心で高慢な思いなのか、

相手様の厚意や心づくしを、平気で踏みにじって傷つける人もいると聞く。

しかし

福知山市の成和中学校では、8年も前から、大変な中にいる方々のために、少しでも、

お役に立ちたい!と、缶を集め、自分達が出来る精一杯の事を、努力・実行している。

吹田市の小学校と、福知山市の成和中学校の「差」は、起きている事から推察すると

周囲の教師や、大人達の「心」「誠実さ」の「差」では?

善い行動を推奨されると、生徒達も更に、やる気がでる。

小さな出来事にも、誠意をもって対応すると、福知山市の成和中学校の缶のように

困っている人たちを励まし、実際の支援が出来る。

これは、心底「がんばってほしい!」という、純粋な応援なのだ。

ドストエフスキー(1821年~1881年)は

【善い人とは、強い人たちのことではなく、誠実な人たちのことである】

全くその通りだと思う。

福知山市の成和中学校の生徒たちは、先輩から、誠実さと人を助ける力を

絶やさないように、受け継いでいる。

大人だから、~歳だから、立派だとか偉いのではないと思う。

本当の大人とは、誠実さと人を助ける力を持っている人ではないか?

誠実さは、善を行う力へと向かう。

善を行う力は周囲にも影響を及ぼす。

今日も【誠実さを大切にする】happyな1日に。

いつも、皆様の励ましに、心から感謝いたします。

今日も、被災地の方々が守られる事を、祈りつつ。

支援と祈りを献げる者で、ありたい。

被災された方々に応援の心と手を!

どうか、心と魂に癒しの力が、届けられますように!

イジメや虐待、DVなどで、追い詰められるなら、避難して、

別の道・方法を探して、どうか命を大切に新しい、しあわせな道へ。

被災地の報告が加わって、長いブログになっているが

お読み下さり、コメントを下さって心から感謝いたします。

毎日変わる被災地情報、コツコツ書いていますが頑張っている被災地の方々のこと、覚えたいです。

皆様の今日の1日の時間が、素晴らしい時間である事をお祈りしています。

今日という日は、あなたに新しいラッキーな1日だから!

今日のラッキーを探そう←こちらから

あなたというかけがえのない存在が、あなただけの素晴らしい光を

今日も輝かせて欲しいと祈ります!

★下記に、ボランティア情報、赤十字社、トラブル回避を。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

お誕生日

今日 6月13日がお誕生日の方でとうございます。

お誕生日がいつの日であれ、今生かされていることが、

誕生の時間からの、私たちへの素晴らしい贈りものだと思います。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

●災害ボランティア情報 平成30年7月豪雨←こちらから

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

イジメ相談

【いじめ相談窓口】

●ふくしま24時間子どもSOS 電話 0120-916-024

●「東北いじめ総合支援センター」電話相談 080‐3320‐8844

●全国共通・24時間子どもSOSダイヤル 0120-0-78310 (全てのイジメに)

●189=年中無休、24時間

●チャイルドライン 0120-99-7777=月~土曜日の午後4~9時(18歳まで)

●子どもの人権110番 0120-007-110=平日午前8時半~午後5時15分

(全国の通信制高校もここから探せる)

★全国から高校中退者や発達障害の子どもたちを

受け入れている 北星余市高校 ←こちらから

大切なあなたが今日も 幸せで笑顔でいてほしい。

あなたは素晴らしい人なのだから!

あなたは大切な尊い人!だから。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

過労死110番

各地の110番の電話番号は「過労死110番全国ネットワーク」←こちらから

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ここからは、鳥たちの事に。(#^.^#)

それから、☆も、読者登録機能というものも、ないようです。ごめんなさい。

コメント欄にお名前が出ない事がございます、お名前を記して頂けると嬉しいです。

下のブログ村の「ぽちっ」をお願いできたら幸いです。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

皆様から励まして頂き、心から感謝します。

晴ちゃんは、テレビの上に止まるのが大好きです。

それはいいのですが、毎回、テレビの表や背に、

沢山のお土産も、つけていきます。

えがお~。

なかよし~。

なかよし~。

なかよし~。

なかよし~。

みんな、今日も素敵な笑顔をありがとう!

いつも、皆様からの励ましを心から感謝します。

命の歌(歌詞つき)素晴らしい歌!↓

今日も皆様がhappyな優しい気持ちで、

一日を過ごせますように! GO!

Copyright2018実祝プランニング

※記事を紹介される折はリンクを貼って頂けると嬉しいです。

ぽちっ!と押して頂けたら嬉しいです。(#^.^#)

こんにちは!

大阪府吹田市のケース……

大問題です、以前、横浜市が大問題だと思っていましたが、吹田市も大問題です。

教育委員会がアホな場所は学校もアホになりますね。

もっとスポットライトを浴びせませんと、いけません。

yoshihide-sugiura さま、こんにちは。いつも感謝します。

とても悲しい出来事ですね。

この少女は、今も、心療内科に通っています。

小学1年生のときからのイジメは、耐えられないものだと思います。

4年も前からですね…。

どうしたら、こういう問題が防げるか?ですよね。

イジメた子どもの親御さんも、真剣に向き合う必要があると思いますが…。

yoshihide-sugiura さま、いつも本当にありがとうございます。

おはようございます、happyさん。

スフレです。

>西日本豪雨で甚大な被害が出た岡山県倉敷市真備町で、

被災した水田の田植えが始まった。

わたしは水田の風景がだいすきです。

やっと田植えができてどんなにうれしいでしょうと

おもいました。

>缶は、クラスごとに1500~3000個と、目標数を決め、14日まで取り組んだあと、

リサイクル業者で換金し、世界中の子どもの命、健康を守るために活動する

国連機関のユニセフに寄付する。

コツコツとあつめられた缶にはやさしさがいっぱいですね。

すてきだなぁっておもいました(#^.^#)。

きょうもhappyさんほんとうにありがとうございます(#^.^#)。

晴ちゃんはテレビの上がだいすきなのですね(#^.^#)。

晴れちゃん、誉くん、たつきくん、よしきくん、

きょうもえがおをほんとうにありがとう! (#^.^#)

おからだにきをつけてくださいね。

いい一日になりますように(#^.^#)/

スフレ様、こんにちは。いつも感謝します。

真備町で、田植えが始まって良かったですね。

皆さん、嬉しいでしょうね。

成和中学校の生徒会のみなさんは、先輩からの、誠実で善いことをきちんと受け継いでおられるのですね。

でも、その背後には、教師のかた、親御さんも、応援している事と思います。

大人達が陰で支え、子どもたちが、人を助けるために、動ける環境は、素晴らしいですね。

>「晴ちゃんはテレビの上がだいすきなのですね」

テレビの上はとまりやすいようです。(#^.^#)

いつもほんとうにありがとうございます。

今もなくなられた方の手がかりを…

県外にというのも、全国に汚染バラマキで難しい、原発さえなければ一大農業、魚業県の福島、哀し過ぎます。

いじめなんかしてないでもっと楽しい大事なことをしてほしいです。

日本はすざまじい軍隊のいじめ、職場、学校のいじめ、悲惨な事件が絶えません。

リボンhttp://riboni5235.hatenablog.com/

リボン様、こんにちは。いつも感謝します。

東日本大震災・・・では、どの地域でも、今も、行方不明の方々の捜索がされています。

胸が締め付けられますね。

また、まだまだ、問題は山積みなのですね。

イジメが、小学1年から始まっているとは・・・。

悲しいです。

他の小学校でも、今後の対策を考えないといけないですね…。

いつも本当にありがとうございます。

「世界お助け隊」という名称、素敵ですね。

出てしまったアルミ缶というゴミを、困っている人のために有効利用することは素晴らしいこと。

その活動を通じて、さらにマイボトルで自前の飲み物を持ち歩けば、そのアルミ缶自体を減らすことができるという点にまで気付いてくれたら、もっともっと素敵ですね(プラスチック使用のものならなおさら)。

よんばば様、こんにちは。いつも感謝します。

>「世界お助け隊」という名称、素敵ですね。」

仰る通りですね。

>「さらにマイボトルで自前の飲み物を持ち歩けば、そのアルミ缶自体を減らすことができるという点にまで気付いてくれたら、もっともっと素敵ですね」

本当にその通りですね。

プラゴミの問題も、減って欲しいですね。

いつも本当にありがとうございます。

こんにちは。

「子供のイジメ」は、大きな被害が出るまでは、学校も教育委員会も

“何もなかった”と、頬かむりしていますね。

それでは、被害者が大きな犠牲を払うことになります。

テレビや新聞の報道を見るたびに心が痛みます。

被害を受けている子ども達の「駆け込み寺」みたいな場所が

あると少しは救われるのではないかと思いました。

miyotyaさま、こんにちは。いつも感謝します。

>「子供のイジメ」は、大きな被害が出るまでは、学校も教育委員会も

“何もなかった”と、頬かむりしていますね。」

ここ数年は、特に多くなりましたね。

こんなイジメが、小学1年から起きている事に驚きです。

>「被害を受けている子ども達の「駆け込み寺」みたいな場所が

あると少しは救われるのではないかと思いました。」

仰る通りです。

イジメによって亡くなった子どもの親御さんたちは、同じような悲しみを持つNPOで

活動をされている方が多いようです。

悲しいイジメ、これ以上増えないでほしいです。

いつも本当にありがとうございます。

happyさん、こんにちは^^

吹田市の女児の件、読んでいてショックでした。。。

知らなかったのもありますが、こんなことが起きていたんですね。

目と骨折って異常過ぎますし、学校側の対応がお粗末過ぎです!

なんだか悲しくなってきますよね。1対複数というのも気に食わないですが、残念ながら一朝一夕で変えられるものでもないので、見本となるべき大人たちが意識を変えてやっていくしかないですね。

>【善い人とは、強い人たちのことではなく、誠実な人たちのことである】

とても胸に響きました!留めておきます。

今日もありがとうございました。m(__)m

とるて様。こんばんは。いつも感謝します。

>「なんだか悲しくなってきますよね。1対複数というのも気に食わないですが、残念ながら一朝一夕で変えられるものでもないので、見本となるべき大人たちが意識を変えてやっていくしかないですね。」

本当に悲しいですね。

仰るように、周囲の大人達が、お手本を示すこと、大事ですね。

小学生でこのような事が起きているので、イジメがないよう、願います。

いつも本当に有難うございます。

happy-ok3様、こんばんは!

イジメなど問題が起こった際の学校の誠意のない対応には毎回失望させられますが、文科省も本気で対応策を考えないと同じ事を繰り返すばかりのように思います。

普段の雰囲気づくりも大事にして、エスカレートする前に手が打てればよかったのでうが、残念でなりません。

生徒たちが善い行いをするような学校では、イジメも起こりにくいのでは?という気もします。みんなの意識がいい方に向きますね。

今日もありがとうございました明日もよろしくお願いします^^

MT6538さま、こんばんは。いつも感謝します。

吹田のイジメは、私もショックでした。

>「生徒たちが善い行いをするような学校では、イジメも起こりにくいのでは?という気もします。みんなの意識がいい方に向きますね。」

仰る通りです。

「世界お助け隊」の成和中学校の中では、イジメもないかもしれませんね。

何を言うより、行動ですね。

いつも本当に有難うございます。

こんばんは。

学校内でのイジメもだんだん陰湿になり、件数も多くなりますね。

昔は友達同士では単なるケンカで終わったものですが・・・。

イジメもですけど、私が気になるのは実の親の子供に対する虐待ですね。

どの家庭でも子供が小さいうちは、悪い事をしたり、しつけとして

叱ることもありますし、場合によっては手を上げる事もあるでしょう。

でもそれは虐待とは違います。何のために亡くなった子供は生まれてきたのか?

と思いますね。

ぴーちゃん さま、こんばんは。いつも感謝します。

>「イジメもですけど、私が気になるのは実の親の子供に対する虐待ですね。」

今は、虐待によって、亡くなる子どもが増えていて悲しいですね。

叱られて手をあげられることと、虐待は全く別ですね。

命を大事にする事が理解出来れば、イジメも、虐待も出来ないと思うのですが・・・。

いつも本当に有難うございます。

happyさん こんばんは。

遅くから すみません。

福島第一原発周辺の写真に写る 森の中にある中間貯蔵施設。原発が造られる以前には、海に迫る森の景色が美しい静かな場所だったのかもしれないと思いました。

人がいなければ、原発はなかったのでしょう。

いつか まわりの広大な森も 点線に囲まれる日が来るのでしょうか。

人間の驕りが 恐ろしく思います。

吹田市の小学生の女の子の心が どうか救われますように。まだ人生が始まったばかり、幸せになられますように。

晴ちゃん かわいいですね。

明日から 雨でしょうか。ひどく降らなければいいですね。☔

happyさん いつもありがとうございます。

snow36さま、こんばんは。いつも感謝します。

>「原発が造られる以前には、海に迫る森の景色が美しい静かな場所だったのかもしれないと思いました。」

きっとそうだと思います。

また、東日本大震災の復興は、原発の事があるため、時間がかかっていますよね…。

>「人間の驕りが 恐ろしく思います。」

仰る通りですね。

自然からの恩恵を受けている私たちは、謙遜にならないといけないですね。

>「吹田市の小学生の女の子の心が どうか救われますように。まだ人生が始まったばかり、幸せになられますように。」

女の子は、今も心療内科に通っているようです。

心に受けた傷の深さを想うと、悲しいですね…。

晴ちゃんは、かわいいです。(#^.^#)

明日、明後日と雨のようですね。

snow36さま、お身体大事になさってくださいね。

いつも本当にありがとうございます。

たとえどんな理由があってもいじめる人が悪いですね。

職場の相談にもいじめの子がいらしていて、なんとか無事に逃げ延びて大人になってほしいと思っちゃいます。

親方さま、こんにちは。いつも感謝します。

イジメは、1人に対して、複数で来ますから・・・。

苦しいですね。

>「職場の相談にもいじめの子がいらしていて、なんとか無事に逃げ延びて大人になってほしいと思っちゃいます。」

そうなのですか?

頑張って欲しいですね。

いつも本当に有難うございます。

hjkywawfpa様

Yorumun için teşekkür ederim.

Yer işareti koymanın bir yolu olacaktır.